sábado, 23 de marzo de 2024

Taibo II y los alegres muchachos

viernes, 26 de enero de 2024

Compromiso social y ejercicio lírico en el libro de poesía de un dirigente político

sábado, 15 de julio de 2023

Centroamérica: Guerra Patria y novela

sábado, 10 de septiembre de 2022

Cinco siglos de oro y hierro

sábado, 27 de agosto de 2022

Del viaje iniciático a la conciencia generacional

sábado, 4 de diciembre de 2021

Almudena Grandes, la escritura como militancia de resistencia

La escritora española Almudena Grandes, murió en Madrid el pasado sábado 27 de noviembre, víctima de cáncer; enfermedad que ella misma hizo pública meses atrás.

Roberto Utrero Guerra / Especial para Con Nuestra América

Desde Mendoza, Argentina

sábado, 23 de octubre de 2021

Neruda y el juicio de los tiempos

La mirada crítica sobre Neruda representa una necesidad que ha de extenderse por la obra de tantos otros autores, no para dejar de ser leídos, pero sí para ubicarlos en su contexto ideológico y socio-cultural bajo otras perspectivas.

Cristóbal León Campos / Para Con Nuestra América

Desde Mérida, Yucatán. México.

sábado, 10 de abril de 2021

“Las venas abiertas de América Latina”: 50 años, cinco siglos

Se cumplen cincuenta años de la publicación de “Las venas abiertas de América Latina”, obra emblemática del periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, que desde entonces devino en referente político y cultural de varias generaciones de mujeres y hombres de nuestra América.

Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica

sábado, 10 de agosto de 2019

América es tu nombre

sábado, 24 de noviembre de 2018

Un grito por Nuestra América

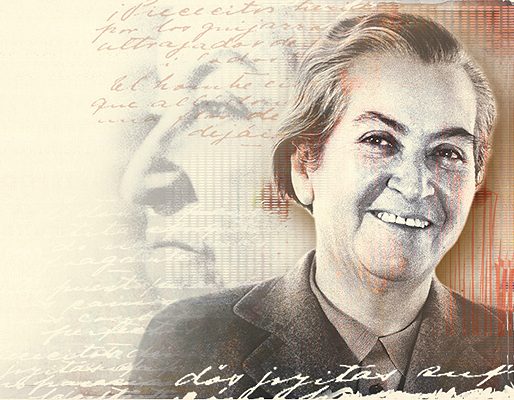

|

| Gabriela Mistral |

sábado, 25 de febrero de 2017

Noche de luna en La Habana

sábado, 14 de enero de 2017

Argentina: Ricardo Piglia y las rebeldías

| El escritor argentino Ricardo Piglia (1941-2017). |

sábado, 9 de julio de 2016

“La última revolución” en América Latina y el Caribe

sábado, 28 de mayo de 2016

La esperanza no muere

sábado, 30 de abril de 2016

El libro, más que un simple placer

sábado, 5 de marzo de 2016

Nostalgias del combatiente poeta

sábado, 4 de julio de 2015

Comprender cómo nos manipulan

jueves, 21 de mayo de 2015

Costa Rica: Literatura y poder

viernes, 18 de abril de 2014

García Márquez en la Academia Sueca: un discurso que debería conocerse al dedillo por todos los latinoamericanos

|

| García Márquez en la Academia Sueca. |